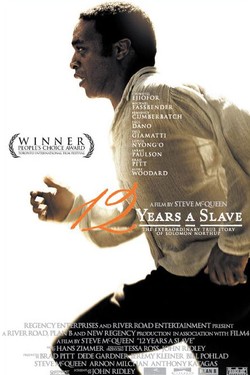

Review zum Film „12 Years A Slave“, USA, 2013

Review zum Film „12 Years A Slave“, USA, 2013

Regie: Steve McQueen, Schauspieler: Chiwetel Ejiofor (Solomon Northup), Lupita Nyong‘o (Patsey), Michael Fassbender (Edwin Epps), Benedict Cumberbatch (William Ford)

Inhalt

1841: Der Schwarze Solomon Northup lebt mit seiner Frau und seinen Kindern als freier Mann in Saratoga, New York. Eines Tages lässt sich der Violinist von zwei Fremden engagieren und wacht am nächsten Morgen gefesselt auf. Entsetzt muss er erleben, wie er auf ein Schiff gezerrt und nach Louisiana gebracht wird, wo er mit gefälschten Papieren auf einem Sklavenmarkt verkauft wird. Solomon will überleben und seine Familie wiedersehen, also behält er seine Geschichte für sich und sucht nach einem Ausweg aus seiner Lage…

Bewertung

Ich habe „12 Years A Slave“ lange nicht geschaut, da ich mir nicht sicher war, was der Reiz der Geschichte sein soll. Aber nun ist der Film nun mal Oscar-prämiert, also muss ja was dran sein, dachte ich mir. Da wurde ich leider stark enttäuscht!

Ich habe tatsächlich selten einen Film gesehen, der so ein wichtiges und aktuelles Thema so einfallslos abhandelt. Man kommt relativ schnell darauf und hofft dann den Rest des Filmes über, sich zu irren: „12 Years A Slave“ hat keine Meinung, keine Message und mit dem Hauptcharakter Solomon auch keinen Helden. Klar, „Sklaverei ist falsch“ könnte die Message des Films sein. Wenn man mit dieser Meinung ins Kino geht, kann man das da sicher herauslesen. Wenn man der Meinung ist, dass Sklaverei nicht schön, aber damals eben legal war, kann man sich aber genauso bestätigt sehen. Dem Film ist es egal.

Überhaupt geht es gar nicht so sehr um Sklaverei an sich, sondern mit Solomon um einen speziellen Sklaven, dessen Versklavung tatsächlich illegal war. Ich hatte mich von Anfang an gefragt, welchen Sinn es macht, seine Geschichte herauszugreifen. Ist Solomon in irgendeiner Weise besser, weil er das Glück hatte, freigelassen zu werden bzw. als freier Mensch geboren worden zu sein? Warum soll mich sein Schicksal mehr interessieren als das der vielen anderen schwarzen Sklaven im Film, die dieses Glück nicht hatten? Der Film hat darauf keine Antwort parat.

Vermarktet wird der Film, glaube ich, als die wahre Begebenheit eines Mannes, der sich auch von 12 Jahren Sklaverei nicht unterkriegen lässt und sich am Ende seine Freiheit erkämpft. Gesehen habe ich die Geschichte eines Mannes, mit dem Weiße machen können, was sie wollen, nur weil er schwarz und rechtlos ist. Und das tun sie dann auch. Solomon lernt schnell, die Klappe zu halten. Er lernt, nichts zu sagen, wenn andere Schwarze vor seinen Augen ermordet werden. Er lernt, Vergewaltigungen zu ignorieren. Folter zu ignorieren. Einer seiner Besitzer bringt ihn dazu, selber eine junge Frau zu foltern, und wir dürfen in einer hinreichend abscheulichen Detailtiefe dabei zuschauen. Am Ende erkämpft sich Solomon gar nichts. Er wird aus meiner Sicht moralisch mehr oder weniger komplett zerstört, um dann schließlich von Weißen gerettet zu werden. Dann kehrt er in das privilegierte Leben zurück, aus dem er kam.

Am Ende fragt man sich relativ fassungslos, wieso man sich das gerade angeschaut hat. Die gesamte Handlung des Filmes steckt buchstäblich in den vier Worten des Filmtitels. Mehr ist da nicht. Wieso das dann auch noch Überlänge haben muss, bleibt ein Geheimnis des Regisseurs. Ich habe keinen Zweifel, dass „12 Years A Slave“ die damalige Zeit relativ akkurat darstellt. Das gelingt mit aller Rechtlosigkeit, aller Heuchelei (die Plantagenbesitzer lesen ihren Schwarzen aus der Bibel vor, ehe sie sie dann ausbeuten und vergewaltigen) und aller Grausamkeit durchaus beeindruckend. Aber sollte ein Film nicht mehr sein als eine Bestandsaufnahme? Für so etwas gibt es Dokumentarfilme. Von einem Film dieser Art erwarte ich eine Rechtfertigung dafür, wieso Solomons Geschichte herausragend ist und angeschaut werden sollte. Eine Charakterentwicklung vielleicht, einen spannenden Höhepunkt, der Solomon zum Helden werden lässt. Irgendetwas, was ihn außergewöhnlich macht. Filme greifen sich üblicherweise die Ausnahmen heraus, die nicht alltäglichen Geschichten. Spielberg hat mit „Schindlers Liste“ ja auch nicht einen Film über einen Fabrikbesitzer von vielen gemacht, der alles tut um am Leben zu bleiben und dabei niemanden rettet. Und ja, mir ist bewusst, dass Solomon sich in dem gegebenen historischen Kontext nicht zu einer Art Robin Hood entwickeln und alle Sklaven befreien kann. Aber wenn an Solomons Geschichte nichts weiter interessant ist, als dass er das Glück hatte, weiße Freunde zu haben, was ist dann der Sinn des Films?

Hier kommen mir übrigens Vergleiche mit anderen Filmen in den Sinn. „Der Pianist“ ist ganz ähnlich angelegt, indem er sich einfach an einen Charakter hängt und das ganz große Unrecht im Kleinen an diesem Charakter demonstriert. Ich kann es nicht mal konkret in Worte fassen, wieso ich Wladyslaw Szpilmans Geschichte so gelungen finde, während mich Solomon Northups Geschichte so kalt lässt. Am Ende rettet sich Szpilman auch nicht im Sinne des Wortes selbst, aber zumindest wird er auch nicht einfach gerettet. Er überlebt schon auch durch seine eigenen Entscheidungen. Und dann, als Kontrastprogramm, kommt einem „Gladiator“ in den Sinn. Kann man diese so unterschiedlichen Filme vergleichen? „Gladiator“ jedenfalls hatte, was mir bei „12 Years A Slave“ gefehlt hat: Der Hauptcharakter macht eine Entwicklung durch, eine Art Heldenreise. Am Ende kann er seinen Peiniger konfrontieren und bezwingen. Solomon Northup wird dagegen von seinen weißen Freunden gerettet, und dann informiert der Nachspann uns, wie all seine Peiniger mit ihren Verbrechen davongekommen sind. Das mag realistisch sein, ist aber eben auch sehr unbefriedigend. „Amistad“ zum Beispiel spielt zur gleichen Zeit und endet damit, dass die Hauptcharaktere ihren Prozess gewinnen und dass ein britischer Kapitän eine Sklavenhändler-Hochburg bombardiert.

Und ähnlich wie bei „Avatar“ mag ich „12 Years A Slave“ auch nicht losgelöst von unseren aktuellen Problemen sehen. Der Film kam 2013 in die Kinos. Das war ein Jahr bevor Michael Brown in Ferguson erschossen wurde. Das Thema „strukturelle Gewalt gegen Schwarze“ mag 2013 noch nicht viele Schlagzeilen gemacht haben, war doch aber sicher auch damals schon präsent. Nicht zuletzt gibt es die Sklaverei ja heute noch: Ganze Bevölkerungsgruppen werden entrechtet (z.B. in Myanmar), Sklaven nähen unsere Kleidung und bauen unsere Fußballstadien. Und dann kommt ein großer Hollywood-Film über die Sklaverei in den USA in die Kinos und hat so gar keine Meinung zu dem ganzen Thema. Keine Idee, keine Aussage zum Thema Rechtlosigkeit, Schuld, Wiedergutmachung, Versöhnung, friedliches Zusammenleben. Keinerlei Inspiration für den Zuschauer des 21. Jahrhunderts, was er vielleicht hier und heute machen könnte, damit diese Welt etwas besser wird. Stattdessen einfach nur die Geschichte eines Mannes, der mal 12 Jahre lang ein Sklave war.

Im übrigen hat mich der Film auch handwerklich etwas enttäuscht. Manchmal hat man absolute Filmkatastrophen wie „No Country For Old Men“, denen man aber zumindest zugestehen muss, dass sie hübsch anzusehen sind. Oder ein storytechnisches Massaker wie „A Force Awakens“, bei dem aber die Filmmusik deutlich herausragt. Bei „12 Years A Slave“ dagegen haben irgendwie alle Abteilungen nur das Minimum abgeliefert. Handwerklich kompetent, aber artistisch uninspiriert. Insbesondere fällt die statische Kameraarbeit und Beleuchtung auf. Der Film ist nicht unansehnlich, und vielleicht wollte man von der depressiven Geschichte nicht mit schönen Bildern ablenken. Aber gerade bei der enormen Länge des Filmes wirkt das dann doch auffällig. Nicht auffällig ist dagegen die Filmmusik von Hans Zimmer, auf den ich als Komponisten nie im Leben getippt hätte.

An Schauspielern hat „12 Years A Slave“ in Nebenrollen einige bekannte Gesichter zu bieten. So haben Benedict Cumberbatch, Brad Pitt und Alfre Woodard Auftritte. Eine größere Rolle spielt Michael Fassbender. Genau wie Chiwetel Ejiofor macht er seine Sache gut, bekommt vom Drehbuch aber nicht viel, womit er arbeiten könnte.

Ungeachtet meiner Meinung hat der Film 2014 drei Oscars gewonnen, und zwar für den besten Film, für die beste weibliche Nebenrolle (Lupita Nyong‘o, und das durchaus verdient) und für das beste adaptierte Drehbuch. Den Golden Globe und den BAFTA-Award gab es ebenfalls. Eine Menge Leute sehen das also irgendwie anders als ich. Einen sehr interessanten Artikel habe ich bei „The Atlantic“ gefunden: Why I Wouldn’t See 12 Years a Slave With a White Person Wenn man von Rassismus ganz persönlich betroffen ist, sagt dieser Film also wohl (wenig verwunderlich) noch mal ganz etwas anderes aus.

Fazit

Für mich ein auf ganzer Linie enttäuschender Film, dessen komplette Handlung bereits im Titel steckt. Mir fällt kein guter Grund ein, den Film in seiner unnötigen Länge anzuschauen, außer vielleicht als Quasi-Dokumentation der Zustände zu Zeiten der amerikanischen Sklaverei.

Mich hat der Film auch absolut kalt gelassen. Am schlimmsten fand ich jedoch die Umsetzung der Zeit. Ich habe das Vergehen der 12 Jahre einfach nicht vernünftig mitbekommen. Ich weiß nicht, wie andere Filme das machen und kenne mich nicht wirklich damit aus, wie das filmtechnisch rüberzubringen ist, aber es gibt auf jeden Fall Filme, denen ich das Vergehen längerer Zeitspannen problemlos abnehme.

Klassischerweise wächst dem Protagonisten ein Bart! 😉 Es hilft auch, ein regelmäßig wiederkehrendes Fest mehrmals zu sehen. Weihnachten etwa würde sich in diesen christlichen Breitengraden anbieten oder eben ein bestimmter Erntezyklus. Ich kann mich erinnern, dass einmal die Ernte schlecht ausfiel und die Sklaven dann über den Winter verborgt wurden. Aber ja, generell gab es kaum irgendeine Möglichkeit aus der Handlung das Vergehen der Zeit abzuleiten.

Ja, das ist der Grund, warum ich keine Oscar-prämierten Filme mehr anschaue. Mir ging es bei „Birdman“ oder auch bei „Toni Erdmann“ genauso wie Dir: Ich stellte mir die Frage: „Warum muß ich mir das jetzt anschauen? Was ist so herausragend an den Filmen?“ Abgesehen davon, daß deutsche Produktionen oft handwerklich schon schlecht sind.

Danke auf alle Fälle für Deine Rezension! Ich weiß, was ich nicht anschauen werde. Ein Film lebt von einer Geschichte, gerne mit einer Message. Aber nur um Zustände darzustellen, ist es kein Film wert, sich anzusehen, es sei denn, es ist eine Doku.

LG,

Kaineus.